AUFTRAGGEBER

Wire Richardstrasse Propco S.à.r.i. , Luxembourg

W+S Real Estate Services GmbH, Berlin (Projektsteuerung)

LEISTUNGSUMFANG

Vorentwurf bis Ausführungsplanung

TEAM

Thomas Guba, Alexander Roscher, Grégoire Tourne

ZUSAMMEN MIT

Axthelm Rolvien Architekten, Potsdam

FLÄCHE

900 m2

ZEITRAUM

2020 - 2024

ORT

Richardstr. 20 in 12043 Berlin

VERFAHREN

Direktbeauftragung

Entlang der Richardstr. 20 erstreckt sich der markante Baukörper des 1926-28 von Hans Heinrich Müller entworfenen ehemaligen ”BEWAG-Schaltwerks Stützpunkt Neukölln (Umspannwerk)”.

Die Eigentümerin plant die Sanierung und den Umbau des denkmalgeschützten Umspannwerks in ein Bürogebäude und die Errichtung eines weiteren Bürogebäudes im rückwärtigen Grundstücksteil, der ursprünglich mit Nebengebäuden und Belagsflächen komplett versiegelt war.

Die geplante städtebauliche Figur unterteilt den Freiraum in einen Innenhof zwischen Alt- und Neubau und einen rückwärtigen Gartenhof.

Ziel der Freianlagenplanung ist es, nachhaltige und nutzbare Freiräume zu schaffen, die sowohl dem Denkmalwert des ehem. Umspannwerks gerecht werden, als auch Aufenthaltsangebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hier in Zukunft ansässigen Unternehmen bieten.

Eine besondere Herausforderung angesichts der Größe des Neubaus war die Erreichung des geforderten Biotopflächenfaktors (BFF) von 0,56 – zumal die Denkmalpflege eine weitgehend mineralische Anmutung des Innenhofes forderte.

Innenhof

Der Innenhof befindet sich im Spannungsfeld der beiden Baukörper:

Die Fassade des ehemaligen Umspannwerks wurde, wie fast alle der über vierzig Bauten, die Hans Heinrich Müller zwischen 1924 und 1930 für die BEWAG plante, aus Backstein errichtet.

Dieses Material steht für eine große Widerstandsfähigkeit, auf das sich junge Architekten Anfang des 20. Jahrhunderts wiederbesannen. Charakteristisch ist die Gliederung der Fassade durch Lisenen, deren Zwischenfelder durch vertikale Fensterschlitze aufgelöst werden.

Die konkave Glasfassade des geplanten Neubaus bildet einen Gegenpol zur Geradlinigkeit des Altbaus, greift aber durch eine ähnliche vertikale Gliederung das Motiv der Lisenen auf.

Im Spannungsfeld dieser beiden Baukörper befindet sich der Freiraum des Innenhofes:

Seiner ursprünglichen Funktion als Werkhof und seiner neuen als Erschließungs- und Aufenthalts-fläche entsprechend, soll der Innenhof vorwiegend mineralisch geprägt sein, wobei dem Bodenbelag die Aufgabe zufällt, zwischen Alt- und Neubau visuell vermitteln. Dies geschieht durch Belagsbänder aus Natursteinpflaster mit Rasenfugen, die in ihrem Verlauf die beschriebene Gliederung der Altbaufassade aufgreifen.

Zur räumlichen Gliederung und um den geforderten Biotopflächenfaktor zu erreichen, sollen in Abstimmung mit den Denkmalbehörden Teile des Hofes begrünt werden. Hierfür werden unterschiedlich große, kreisförmige Pflanzflächen in freier Anordnung in den Hof integriert, die mit schirmförmigen Felsenbirnen und Gräsern bepflanzt sind.

Drei dieser Pflanzflächen sind von bis zu 45 cm hohen Pflanztrögen umgeben, wobei Kreissegmente als Sitzflächen (Holzauflage) ausgebildet werden. Auf Höhe des Belags sind die Tröge geschlitzt, so dass sie das Niederschlagswasser der befestigten Flächen aufnehmen können.

Gartenhof

Der Natursteinpflasterbelag des Innenhofes wird seitlich des Neubaus als weniger stark benutzter Rasenschotterweg fortgesetzt, der den hinteren Teil des Grundstücks erschließt.

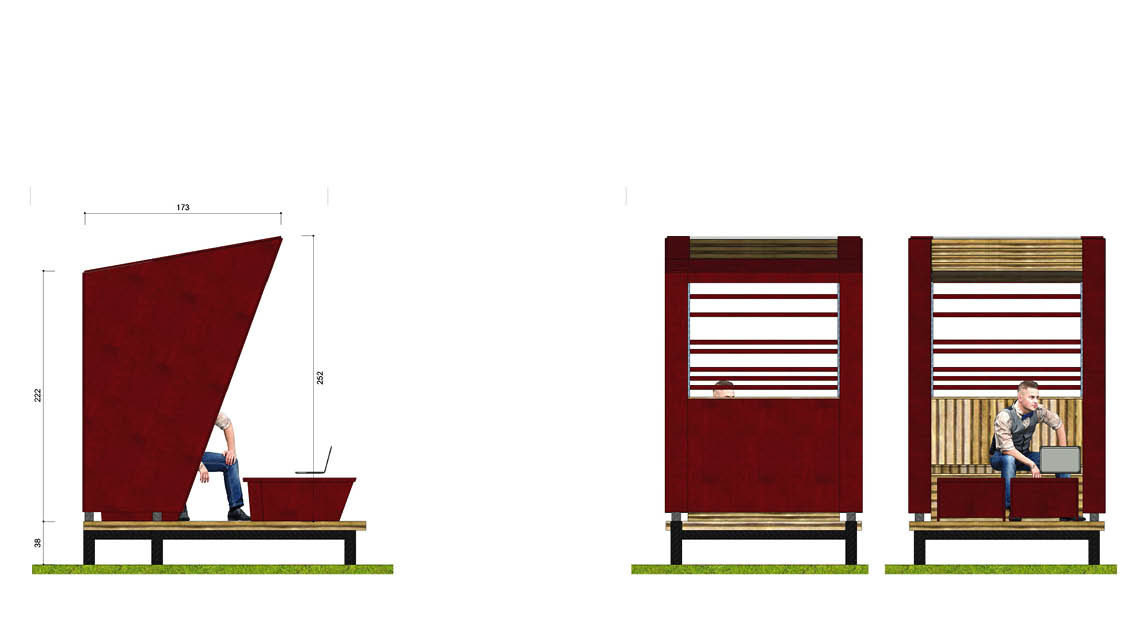

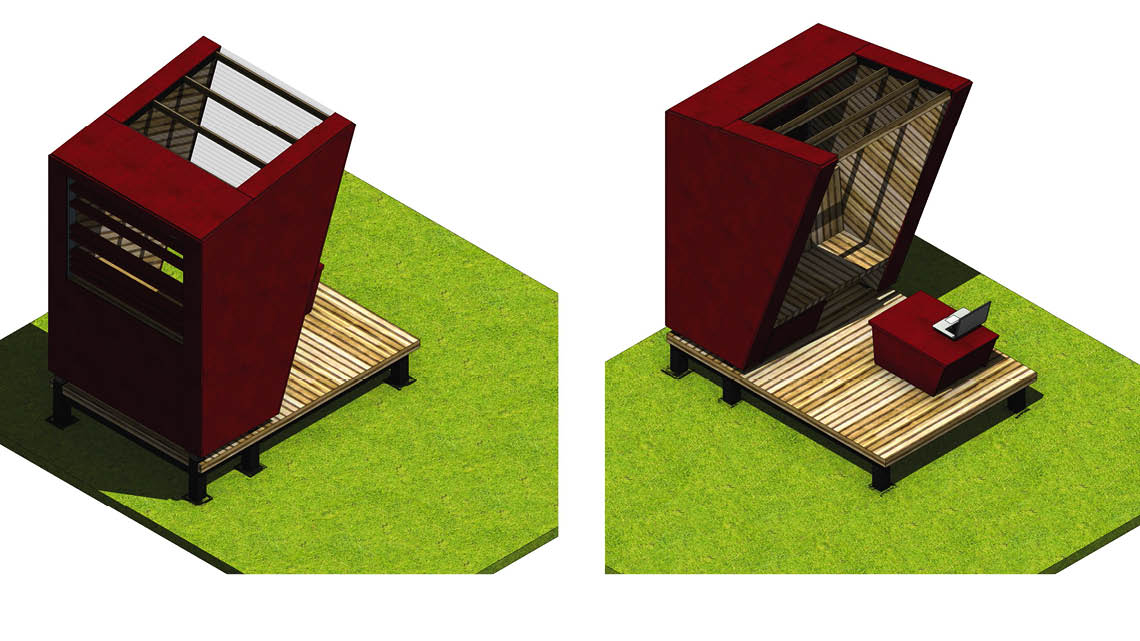

Dieser ist vollständig begrünt und wird nur durch einen Holzsteg erschlossen, der sich an drei Stellen zu Plattformen aufweitet. Sie sind der Standort für sog. ”Working-Bubbles”, überdachte und auf drei Seiten geschlossene Holzkonstruktionen, die vom Frühjahr bis zum Herbst als Arbeits-und Aufenthaltsorte für die hier Arbeitenden dienen und für den Winter demontiert und eingelagert werden können.

Ursprünglich sollte ein bestehender Götterbaum mit seiner Exotik das Motiv vorgeben, der jedoch wegen fehlender Standfestigkeit gefällt werden musste. Als Ersatzpflanzung für diese und eine weitere Fällung werden in Abstimmung mit dem Umwelt- und Naturschutzamt drei Rosablütige

Akazien (Robinia margaretta ´Casque Rouge´) gepflanzt. Wie der Götterbaum ist auch die Robinie ein typischer Einwanderer auf Ruderalflächen, nur dass die hier verwendete Sorte eine durch die Blütenfarbe auffälligere Verwandte der üblichen Art ist.

Auch Cornus kousa (Blütenhartriegel) und Cotinus dummeri (Perückenstrauch) sind auffällige Gehölze. Wie bei diesen wurde auch bei der Auswahl der weiteren Gehölze auf eine besondere Herbstfärbung (Hydrangea quercifolia) oder eine besondere Blütezeit (Lonicera purpusii).

Dachterrassen und Dachgeschoss:

Auf allen 5 Geschossebenen und dem Dachgeschoss sind Pflanzflächen geplant. Die Pflanzflächen der Geschossebenen verfügen über eine Anstaubewässerung. Das Dachgeschoss ist als Retentions-dach ausgebildet, so das auch hier der Vegetation länger die Niederschläge zur Verfügung stehen als bei herkömmlichen Dachbegrünungen.

Je nach Anordnung der Pflanzflächen auf den Geschossebenen herrschen sehr unterschiedliche Lichtverhältnisse. Bei der Pflanzenauswahl wurde darauf geachtet, einige Arten zu finden, die von schattiger bis sonniger Lage einsetzbar sind und als verbindendes Element fungieren.

Fassadengebundenen Vertikalbegrünung:

Auf der Nord-, West- und Südseite des Neubaues ist eine fassadengebundenen Vertikalbegrünung auf einer Fläche von knapp 160 qm vorgesehen. Die Planung

berücksichtigt die unterschiedliche Exposition der Flächen.

Im Sinne der Förderung der Artenvielfalt von Vögeln und Insekten wurde eine bestäuberfreundliche Pflanzmischung gewählt, die sich durch Stauden mit ungefüllten Blüten, über das Jahr verteilte Blühzeitpunkte und eine Vielzahl von Blütenformen auszeichnet.